Salix alba

Salix alba

"Da die weiße Weide in den meisten Gegenden die gemeinste und stämmigste ist, so wird die

Weidenrinde mitunter auch wohl von ihr genommen werden, besonders von der Dotterweide

(Cortex Salicis vitellinae) , der man auch wohl noch ganz besondere Wirkungeu zutraut, wie

denn auch Günz die Brauchbarkeit derselben zum Arzneigebrauch schon nachgewiesen bat.

Ehedem hatte man sogar ein destillirtes Wasser der Kätzchen und gab überhaupt viel auf die Heilkraft

der Theile des Baumes. Wolle und Seide werden zimmtbraun durch Rinde und Blätter gefärbt.

Das Holz zeigt unter allen Weiden den größten Zuwachs, ist aber sehr brüchig, schwerspaltig und

leicht faulend und giebt weder Hitze noch Kohlen, steht daher selbst dem Pappelnholze nach, dem es

sonst im Bau sehr gleicht. Auch diesen Baum erzieht man zu Kopfholz."

(Gottlob Friedrich Hayne: Getreue Darstellung und Beschreibung der in der Arzneykunde gebräuchlichen Gewächse. Dreizehnter Band, 1837)

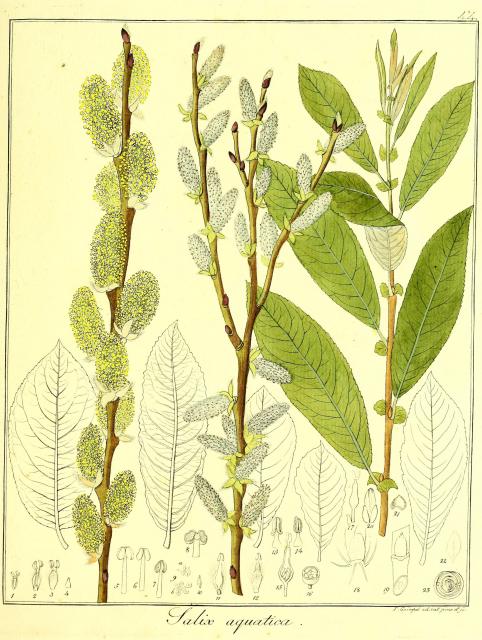

Salix aquatica (Salix cinerea)

Salix aquatica (Salix cinerea)

"Diese gehört zwar zu den kleineren Weiden, da sie aber in vielen Gegenden so außerordentlich

häufig ist und wahre Bestände bildet, wie z. B. in den Elbgegenden, so konnte sie hier als Weidenrinde

gebend, nicht übergangen werden. Sie ist ja auch der S. Caprea so ähnlich, dass man

gleiche Wirkungen mit derselben eiwarten kann.

Auch ihr übriger Nutzen ist nicht unerheblich, denn sie kann, da sie so häufig vorkommt,

eben so wie andere Weiden, zu sogenannten Wasen gebunden, als Brennholz benutzt werden. Zum

Befestigen von Dämmen und als Material für Korbflechtcr ist sie ebenfalls nützlich."

(Gottlob Friedrich Hayne: Getreue Darstellung und Beschreibung der in der Arzneykunde gebräuchlichen Gewächse. Dreizehnter Band, 1837)

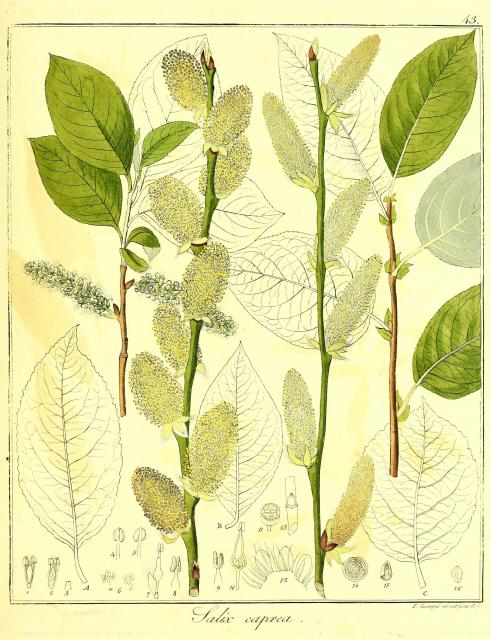

Salix caprea

Salix caprea

"Die Rinde der Saalweide dürfte nicht bloß beim Einsammeln von Weidenrinden in manchen

Gegenden ganz zufällig mit unterlaufen, sondern sie wurde sonst auch als Cortex Salis Capreae besonders

gesucht und als heilkräftig geschätzt. Wenn man jetzt auch keinen solchen Unterschied mehr

macht, so dürfte sie hier bei der vollständigen Aufzählung der zum arzneilichen Gebrauche dienenden

Weiden doch nicht übergangen werden.

Uebrigens hat diese Weide noch mancherlei Nutzen. Da sie meist zu einem Baume anwächst,

so ist ihr Holz nutzbarer als das vieler andern Arten. Es dient sowohl als Werkholz bei der Fabrikation

von Büchsen und Schachteln, als auch als Brennholz. Die Kohlen sind als Reißkohlen gut zu

gebrauchen, eigneu sich, nächst denen des Faulbaumes, am besten zur Bereitung des Schiffspulvers.

Die Rinde der 3- bis 4-jährigen Aeste soll zum Gerben des Leders der Dänischen Handschuhe gebraucht

werden, und mit Erlenrinde vermischt, Leinengarn schwarz färben. Allgemein bekannt ist

der Gebrauch der blühenden Zweige ( Palmzweige),

welche am Palmsonntage zur sogenannten

Palmweihe getragen werden. In katholischen Ländern steckt man diese auf die Saatfelder und glaubt

die Hagelwetter dadurch abzuhalten. Auch werden wohl dann drei Kätzchen als Schutzmittel gegen

Fieber verschluckt. Ob sie diesen Nutzen haben, steht dahin, aber den Bienen nutzen sie gewiss sehr

wenn sie recht voll blühen, und man sieht unzählige in den duftenden Zweigen geschäftig summend."

(Gottlob Friedrich Hayne: Getreue Darstellung und Beschreibung der in der Arzneykunde gebräuchlichen Gewächse. Dreizehnter Band, 1837)

Salix fragilis

Salix fragilis

"Von der Bruchweide und der Lorbeerweide soll nach der Preuß. Pharmakopoe die officinelle

Weidenrinde genommen werden. Die Bruchweide dürfte dazu auch wegen ihrer Häufigkeit

am Besten zu benutzen seyn. Die Rinde hat sogar einen angenehmen balsamischen Geruch. Der

Baum wird überdies noch sehr nützlich dadurch, dass er an Wegen gebraucht werden kann und später

erträgliches Brennholz liefert. Will man bei der Anpflanzung desselben seine Zweige und zugleich

die Weide unter den Bäumen nutzen, so behandelt man ihn als Kopfholz. Die Wurzeln sollen, wenn

sie lange gekocht werden, eine purpurrothe Farbe geben."

(Gottlob Friedrich Hayne: Getreue Darstellung und Beschreibung der in der Arzneykunde gebräuchlichen Gewächse. Dreizehnter Band, 1837)

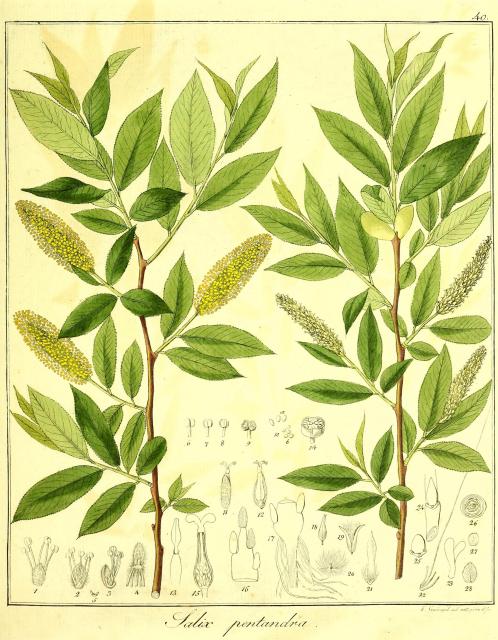

Salix pentandra

Salix pentandra

"Auch von der Lorbeerweide sammelt man Weidenrinde, ja man unterscheidet

diese wohl gar als Cortex Salicis pentandrae seu laureae , und zieht diese, wenn man sie haben

kann, vor zum Arzneigebrauch, besonders zur Bereitung des Extracts, welches die dunkelbraune Farbe

des Chinaextracts hat. Sünz vergleicht sie mit der Chinarinde, welche weniger flüchtige und schleimige, aber mehr harzige und erdige

Bestandtheile enthalten soll. Selbst im Volke gelten Rinde und Laub der Lorbeerweide als vortreffliche

Heilmittel, nicht bloß beim Fieber, sondern auch bei Entzündungen, Geschwüren u. dergl.

Die Blätter, welche gelbe Farbe geben sollen, gewähren ein herrliches Viehfutter. Die jungen Triebe

sind zähe und dienen zum Binden, Flechten u. s. w. Die Haarwolle ist die längste und feinste und soll

hier und da mit Baumwolle gemischt, zum Weben gebraucht werden (thüringische, märkische oder

schlesische Baumwolle genannt). Das Holz ist fest und zähe. Unter allen Weiden eignet sich diese

am meisten zu einem Zierstrauche in Gärten, auch wegen des steten Wohlgeruches der Blätter."

(Gottlob Friedrich Hayne: Getreue Darstellung und Beschreibung der in der Arzneykunde gebräuchlichen Gewächse. Dreizehnter Band, 1837)

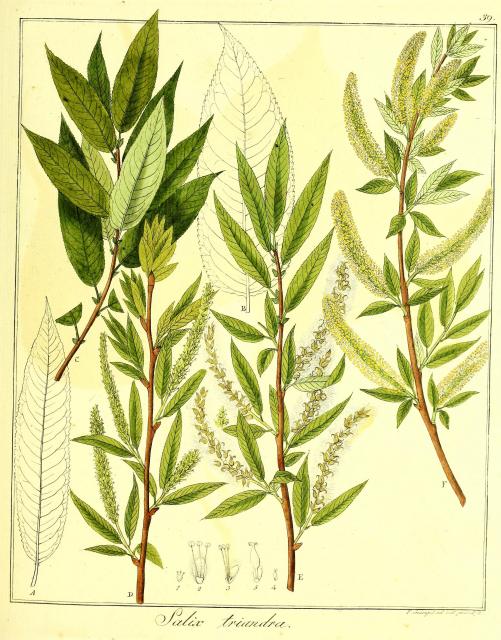

Salix triandra

Salix triandra

"Von dieser Weide, wie von den übrigen, unter den nachfolgenden Nummern beschriebenen,

wird vorzüglich die Rinde gesammelt, welche als Weidenrinde (Cortex Salicis) noch jetzt officinell

ist. Man sammelt sie im Frühjahre, sobald sie sich löst, und zwar

von den zwei- bis dreijährigen Aesten, auch nicht von einem zu nassen Standorte, und trocknet sie

im Schatten. Die alsdann zusammengerollte Rinde der dünnen Aestchen ist dünner, glatter, glänzender,

brauner, die der ältern dicker rissiger, matter und grauer. Die innere, glattere Seite ist stets

heller als die äußere. Der Geruch derselben ist unbedeutend, der Geschmack aber bitter, selbst etwas

aromatisch und hinterher zusammenziehend, besonders bei älterer Rinde, die aber wieder weniger bitter

ist. ...

Man reicht die Weidenrinde als Pulver zu 2 — 3 St., oder bereitet daraus eine Abkochung

(6 —8 Dr. auf 8 Unzen), oder ein Extract, welches letztere zu 20—30 Gr. in Pillenform gegeben

wird. Die Wirkung dieser Mittel ist zusammenziehend, sogar noch mehr als die der Kastanienrinde.

Man hat durch sie die Chinarinde ersetzen wollen, und wenn dies auch nicht vollkommen geglückt

ist, so thut sie doch zuweilen gute Dienste gegen Wechselfieber, besonders bei großer Erschlaffung und

Atonie, auch bei passiven Schleim- und Blutflüssen, Durchfällen aus Erschlaffung und Wurmkrankheiten.

Aeußerlich kann man sie auch zu Umschlägen bei (Quetschungen), zu Einspritzungen und selbst

zu Salben gebrauchen.

Die Buschweide gehört auch in technischer Hinsicht zu den nützlichsten. Man kann sie, wegen

der außerordentlich lebhaften Ausschlagsfähigkeit, zu Flechtzäunen und Faschinen benutzen und

ihre langen Triebe geben dann schöne zähe Ruthen für Korbflechter."

(Gottlob Friedrich Hayne: Getreue Darstellung und Beschreibung der in der Arzneykunde gebräuchlichen Gewächse. Dreizehnter Band, 1837)

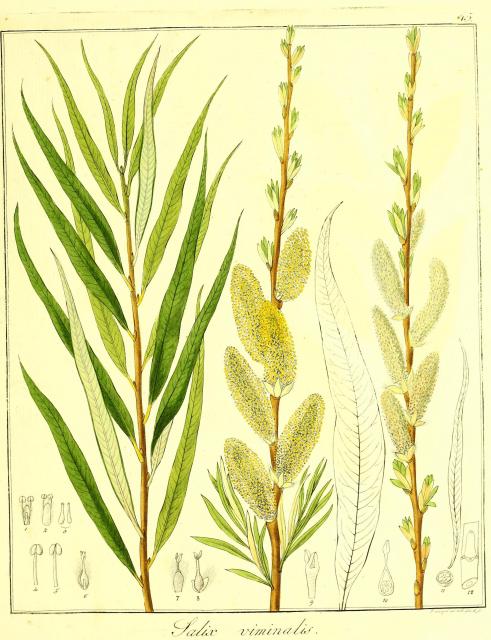

Salix viminalis

Salix viminalis

"Auch die Korbweide darf für unsern Zweck nicht unberücksichtigt bleiben. Sie ist in vielen

Gegenden, da wo Ufer- oder Festungsarbeiten betrieben werden, so außerordcntlich häufig, auch auf

gutem Boden so stämmig, dass man leicht gezwungen werden dürfte, von ihr den Hauptbedarf für die

Apotheke zu nehmen. Dazu kommt noch, dass die leicht zu schälende Rinde äußerst saftig und aromatisch

ist und besonders kräftige Wirkungen verspricht. Ihre Blätter werden vom Vieh besonders

gern angenommen. Unter den Befestigungsweiden steht sie oben an, denn sie schlägt am Tiefsten aus

Stecklingen aus und macht die größten Triebe, bis 13 Fuß Höhe in einem Jahre! Diese Triebe, auf

gutem Boden einen undurchdringlichen Wald bildend, sind sehr zähe und biegsam und haben ihr auch

wegen ihrer Brauchbarkeit zu Fischerkörben u. s. w. die Namen Fischer- oder Korbweide verschafft.

Ueberdies sieht man sie wegen der schönen Form und des Silberglanzes der Blätter sehr gern."

(Gottlob Friedrich Hayne: Getreue Darstellung und Beschreibung der in der Arzneykunde gebräuchlichen Gewächse. Dreizehnter Band, 1837)