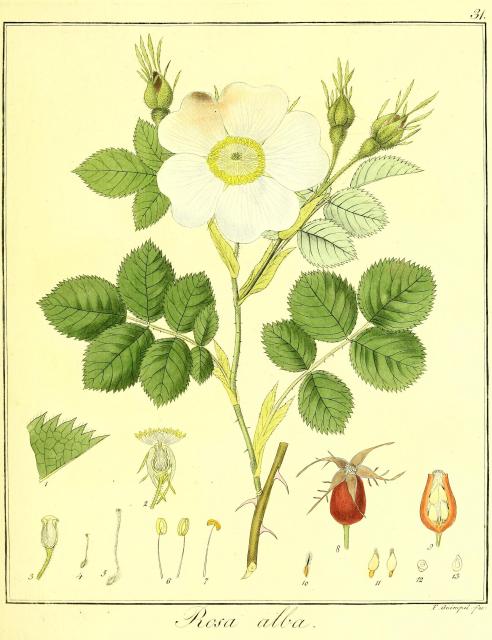

"Rosa alba

"Rosa alba

"Die Rosa, alba wird in mehreren Gärten unterhalten, und kommt gewöhnlich mit gefüllter Blume vor;

nur in der Varietät vulgaris , ihrem ursprüglichen Vorkommen, erscheint sie — wenn auch nur selten —

mit ungefüllter Blume. In dem Arzneyvorrath sind von ihr die Kronenblätter, Flores Rosarum albarum,

aufgenommen worden, die auf gleiche Weise , wie die von Rosa centifolia gesammelt und getrocknet werden.

Auch wendet man, sie sowohl frisch, als auch eingesalzen, mit zur Bereitung des Rosenwassers, Aqua Rosarum

an."

(Gottlob Friedrich Hayne: Getreue Darstellung und Beschreibung der in der Arzneykunde gebräuchlichen Gewächse. Elfter Band. 1830)

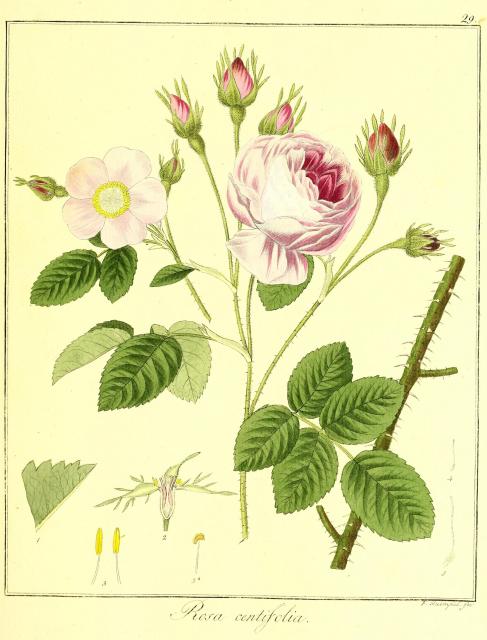

"Rosa centifolia

"Rosa centifolia

"Von der Rosa centifolia a. provincialis , die gewöhnlich, wie die übrigen Varietäten, mit gefüllter Blume

vorkommt, sammelt man vor dem völligen Aufbruche der Blumen die Kronenblätter, welche einen angenehmen,

erquickenden, eigenthümlicheu Geruch, dar selbst durch das Trocknen nicht ganz vorloren geht, und

einen süßlichen , etwas zusammenziehenden Geschmack besitzen. Ihre vorwaltenden Bestandtheile sind ätherisches

Öhl und eisenbläuender Gerbestoff. Man rechnet sie daher zu den ätherisch-öhlichten Mitteln, getrocknet

aber mehr zu den gelind zusammenziehenden. Man trocknet sie theils, als Flores Rosarum pallidarum,

wozu sie aber durch Absieben von den in ihnen liegenden Insecteneyern gereinigt werden müssen, theils wendet man sie frisch an, zur Bereitung der Rosenconserve , Conserva Rosarum, wozu man die nicht zu

blassrothen Spielarten auswählt, und zur Destillation des Rosenwassers, Aqua Rosarum, zu welchem

Zweck man, um sie stets dazu vorräthig zu haben , sie auch einsalzt, als Flores Rosarum sale conditi. Das

Rosenöhl, welches hierbey erhalten werden kann, bekommen wir aus dem Orient, wo aber vorzüglich die

Rosa moschata dazu angewendet wird. Auch bereitet man an einigen Orten durch Zusammenpressen der

frischen Kronenblätter die sogenannten Rosenkuchen, Placentae rosarum. Allgemeiner sind als Zubebereitungen

von den Rosen Honig, Syrup, Julep und gekochtes Öhl , Mel , Syrupus, Julupium et Oleum

coctum Rosarum bekannt, so wie auch der wässrige Aufguss , Mucharum Rosarum, der aber, so wie die

beiden letztern der vorhergehenden, wohl nicht mehr in Betracht kommt, und eben so auch die vier

herzstärkenden Blumen, Flores quatuor cordiales, wozu die Blumen der Rose mit genommen wurden."

(Gottlob Friedrich Hayne: Getreue Darstellung und Beschreibung der in der Arzneykunde gebräuchlichen Gewächse. Elfter Band. 1830)

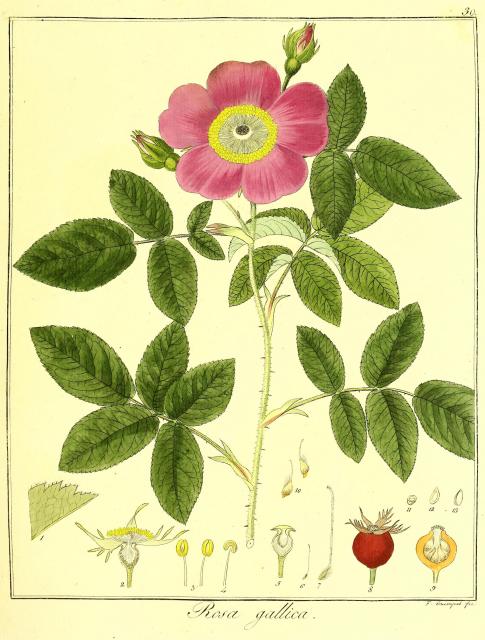

"Rosa gallica

"Rosa gallica

"Die Rosa gallica hat das Ausgezeichnete in ihrer Blume — was auch schon Willdenow in seiner

Baumzucht bemerkt — dass die Kronenblätter, selbst wenn sie gefüllt vorkommt, ausgebreitet erscheinen,

und dann in diesem Zustande ausgebreitet -ziegeldachartig zu nennen sind. Bey der Rosa centifolia und R.

damascena erscheinen sie dagegen gegeneinandergeneigt - ziegeldachartig , und beide stehen sich daher auch sehr

nahe,... Auch die Rosa alba hat in dem Bau der Blume die größte Ähnlichkeit mit der Rosa centifolia ...

Von der Rosa gallica sammelt man die Kronenblätter, schneidet von denselben die gelblichen Nägel

ab, trocknet sie schnell, damit sie ihre rothe Farbe nicht verlieren, und bewahrt sie dann in wohl verschlossnen

Gefäßen, wo sie vor dem Zutritte von Luft und Licht geschützt sind, unter dem Namen Flores Rosarum rubrarum

, auf. Sie besitzen wenig Geruch, sind aber sehr zusammenziehend von Geschmack. Sie werden zur Bereitung

des Rosenessigs,

Acetum Rosarum, angewendet, so wie man sich ihrer auch zu Reicherpulver bedient."

(Gottlob Friedrich Hayne: Getreue Darstellung und Beschreibung der in der Arzneykunde gebräuchlichen Gewächse. Elfter Band. 1830)

"Rosa moschata

"Rosa moschata

"Die Rosa moschata zeichnet sich durch den herrlichen Geruch ihrer Blumen, die sie vom Junius bis

in den Spätherbst hervortreibt, vor andern Rosenarten sehr aus, und wurde daher auch schon 1590 im südlichen

Frankreich und 1596 von John Gerard in England cultivirt, wo sie jedoch nach Luders im

Jahre 1770 noch rar gewesen seyn soll. — In beschützter Lage kommt sie auch bey uns sehr gut fort.

Sie wächst im nördlichen Africa wild, wird aber, dort, so wie in Asien, zur Bereitung des Rosenöhls

häufig angepflanzt.

Die Türken, von denen dieses Öhl sehr hochgeschätzt wird, verfahren bey der Bereitung

desselben auf folgende Weise. Am frühen Morgen werden die sich eben geöffneten Blumen abgeschnitten,

die Kronenblätter abgepflückt, diese sogleich mit Wasser übergossen, und der Destillation unterworfen. Das

erhaltene, wohlriechende Wasser wird wieder über frische Kronenblätter abgezogen, und dies so oft wiederholt,

bis dass sich das Öl auf der Oberfläche des Wassers zeigt, von der es dann abgenommen wird. ... Die Chinesen,

wie man meint, sollen noch eine andre Bereitungsart haben. Nach dieser sollen die Samen des Sesams (Sesamum

orientale) dazu augewendet werden, indem man sie in Wasser einweicht,und, wenn sie gekeimt haben, gerade sowie

Malz trocknet. Die getrockneten Sesamsamen legt man dann mit den Kronenblättern der Rose schichtweise über

einander, beschwert das Ganze, und sondert nach vier und zwanzig Stunden die Kronenblätter von den Samen des

Sesams wieder ab, um diese abermals mit Kronenblättern schichtweise zu legen, und fährt damit so lange fort,

bis dass sie ganz dick aufgetrieben sind. Nach Einigen werden nun die mit Feuchtigkeit und Öhl erfüllten

Samen ausgepresst, und das auf der Oberfläche der Flüssigkeit schwimmende Öhl abgenommen; nach Andern hingegen,

sollen die Samen, um das Öhl aus ihnen zu erhalten, der Destillation unterworfen und das Öhl alsdann

durch Baumwolle abgenommen werden, was aber weniger glaublich ist, da die Samen des Sesams ein fettes

Öl enthalten, welches wohl das Öhl der Rosen und den Geruch derselben aufnehmen, aber selbst nicht über

den Helm getrieben werden kann. Diese Art der Bereitung giebt daher auch kein echtes Rosenöhl.

Nach Sausse’s Beobachtung besteht das echte Rosenöhl aus einem flüssigen und aus einem festen Öhle.

Das Rosenöl wird übrigens bloß seines Wohlgeruches wegen, theils für sich, theils mit andern ätherischen

Öhlen oder andern Flüssigkeiten, die es lösen, als ein wohlriechendes Mittel benutzt."

(Gottlob Friedrich Hayne: Getreue Darstellung und Beschreibung der in der Arzneykunde gebräuchlichen Gewächse. Elfter Band. 1830)