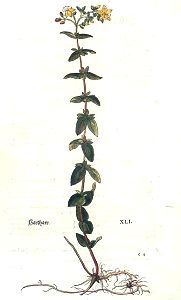

"Harthaw würt in Griechischer und Lateinischer spraach genent Ascyron / hat in den Apotecken keinen brauch.

"Harthaw würt in Griechischer und Lateinischer spraach genent Ascyron / hat in den Apotecken keinen brauch.

Harthaw ist dem Sant Johanßkraut nit ungleich / doch grösser an den ästen / und blettern / die stengel seind purpur oder braunrot geferbt / die blumen geel / der same ist gleich dem Sant Johanßkraut / am geruch aber wie der hartz / und so man jhn mit den fingern zerreibt / gibt er von sich einen braunroten safft.

Harthaw wechst gern am rauhen ungebawten orten.

Harthaw blüet im Hewmonat und Augstmonat.

Diß kraut ist subtiler substantz / wermet und trücknet.

Harthaw samen zweyer quintlin schwer in honig wasser gesotten und getruncken / stillet den weetagen der hüfften / unnd treibt auß die cholerische überflüssigkeit. Man muß aber sölchs offt und so lang thun / biß die krancken genesen. Harthaw leschet und heylet den brandt zerstossen / unnd darüber geschlagen. Die bletter in wein gesotten / und mit dem selbigen die wunden gewäschen heylen krefftiglich."

(Leonhart Fuchs: Das Kräuterbuch von 1543)

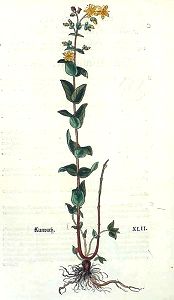

"Kunrath würt von den Griechen unnd Lateinischen genent Androsemon der ursachen halben / das die bletter oder blumen so sie mit den fingern zerriben werden / einen braunroten safft / dem blut gleich / von sich geben. Würt in den Apotecken nit gebraucht.

"Kunrath würt von den Griechen unnd Lateinischen genent Androsemon der ursachen halben / das die bletter oder blumen so sie mit den fingern zerriben werden / einen braunroten safft / dem blut gleich / von sich geben. Würt in den Apotecken nit gebraucht.

Kunrath ist ein staud mit kleinen unnd zarten ästen unnd zweigen / welche braunrot geferbet seind / die bletter seind drey oder viermal grösser dann der Rautten / welche so sie zerriben werden / geben sie von sich einen safft dem blut gleich. Sie seind auch außgebreytet in der höhe wie zwen flügel. Bringt geele blumen wie Sant Johanßkraut / der samen in dem hülßlin oder schifflin ist dem schwartzen Magsamen gleich / unnd hat vil tipffllin / am geschmack dem hartz nit ungleich.

Diß kraut wechst gern an rauhen ungebawten orten / wie das Harthaw.

Blüet auch im Hewmonat unnd Augstmonat.

Wermet unnd trücknet aller gestalt wie das Harthaw.

Kunrath hat einerley würckung mit dem Harthaw. Doch stellet es auch das blut / und ist seer gut denen so das podagra haben / wann mans überlegt."

(Leonhart Fuchs: Das Kräuterbuch von 1543)

"Sant Johanskraut würt von den Griechen und Römern Hypericum genent. Und diser nam ist biß auff den heütigen tag in den Apotecken bliben. Vonn den gemeinen kreütlern würdt diß gewechß zu Latein Perforata und Fuga daemonum geheyssen / darumb das seine blettlin so sie gegen der sonnen werden gehalten / sehen als werens mit nadeln vilfeltig durchstochen / unnd das es alle gespenst vertreiben soll.

"Sant Johanskraut würt von den Griechen und Römern Hypericum genent. Und diser nam ist biß auff den heütigen tag in den Apotecken bliben. Vonn den gemeinen kreütlern würdt diß gewechß zu Latein Perforata und Fuga daemonum geheyssen / darumb das seine blettlin so sie gegen der sonnen werden gehalten / sehen als werens mit nadeln vilfeltig durchstochen / unnd das es alle gespenst vertreiben soll.

S. Johanskraut hat ein braunroten vierecketen stengel / mit vilen ästlin geziert. Seine blettlin seind den Rauten blettern nit ungleich / klein unnd schmal / alle anzusehen als weren sie mit einer nadel / wie oben angezeygt / durchstochen. Die blumen so auff dem gipffel steen / seind geel / unnd hatt ein yede blum fünff blettlin. Wann mans mit den fingern zerreibt / so geben sie einen braunroten blutigen safft vonn sich. Nach abfallung der blumen kommen hernach schäflin / die sind gegen dem styl rund / oben auß zugespitzt / einem gersten korn gleichförmig / darinn findt man schwartzen same / der schmeckt wie hartz. Die wurtzel ist holtzecht / lang und geel.

S. Johanskraut würt allenthalben in den hecken / und an den rheynen der äcker gefunden.

Diß gewechß blüet am meysten im Hewmonat unnd Augstmonat / bringt volgends seinen samen in den schäflin.

S. Johanskraut ist warmer unn truckner natur / unn einer subtilen substantz.

Johanskraut mit blumen und samen gesotten unn getruncken / treibt den harn / und bringt den frawen jr zeit. In wein gesotten unn getruncken / vertreibt es das drittäglich und viertäglich feber. Sein sam gesotten und viertzig tag aneinander getruncken / heylet das hüfftwee. Die bletter mit dem samen zerstossen und übergelegt / heylen den brandt. Die bletter gedörrt / und zu pulver gestossen / in die faulen schäden und geschwär gestrewet / heylen dieselbigen. Der samen gesotten unnd getruncken / stellt den bauchfluß / unnd ist treffenlich gut zu dem blasen stein."

(Leonhart Fuchs: Das Kräuterbuch von 1543)