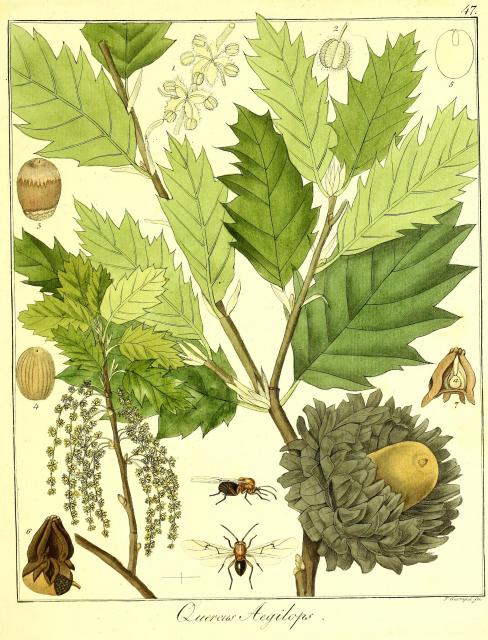

Quercus aegilops (Quercus ithaburensis)

Quercus aegilops (Quercus ithaburensis)

"Quercus Aegilops soll die sogenannten Knoppern liefern. ...

Die Knoppern werden, so wie die geringeren Arten der Galläpfel, nur noch in der Färberei

benutzt. Die Knoppern haben aber sowohl vor den Galläpfeln, als auch vor der Lohe den Vorzug,

dass sie ungleich besser adstringiren und das Leder um den fünften bis sechsten Theil der Zeit

geschwinder gar machen. Daher werden sie auch in Ungarn so sehr geschätzt, und ein Misswachs

derselben ist dort sehr empfindlich ..."

(Gottlob Friedrich Hayne: Getreue Darstellung und Beschreibung der in der Arzneykunde gebräuchlichen Gewächse. Zwölfter Band, 1833)

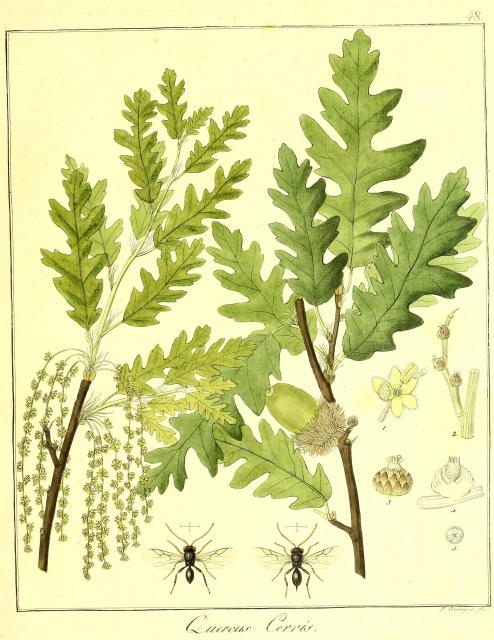

Quercus cerris

Quercus cerris

"Von Quercus Cerris soll die schlechtere Sorte der Galläpfel kommen, welche man die Französischen

oder Istrischen nennt. ...

Diese Sorte von Galläpfeln wird für schlecht gehalten, dürfte aber auch als seltener bei uns

vorkommende nicht oft zu Klagen über Verwechselungen Anlass geben."

(Gottlob Friedrich Hayne: Getreue Darstellung und Beschreibung der in der Arzneykunde gebräuchlichen Gewächse. Zwölfter Band, 1833)

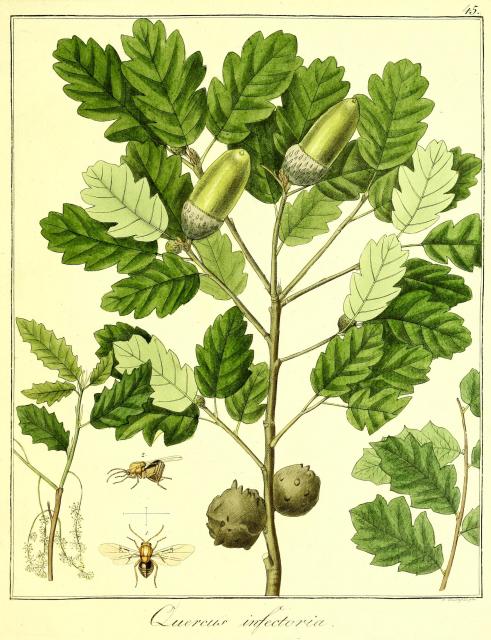

Quercus infectoria

Quercus infectoria

"Seit Olivier’s Reise nennt man als Mutter-Gewächs der bekannten Levante’schen Galläpfel

die Quercus infectoria. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass diese Galläpfel von mehreren Eichen-

Arten abstammen, und dass selbst in der Levante mehrere specifisch verschiedene strauchartige

Bäume dieser Gattung wachsen, von denen Galläpfel gesammelt werden. ...

Die Galläpfel (Gallae) sind holzige Auswüchse der Aestchen und werden durch die Cynips

Quercus infectoriae Nees v. Eschbeck (Diplolepis Gallae infectoriae Oliv.) erzeugt, welche mittelst

eines langen Legestachels ihre Eier zur Seite und am Ende der Aeste ablegt, wodurch ein

Austritt der Säfte entsteht und durch das Wachsen und die Verwandlung der Larve vergrößert

wird. ... Die andern kleinen Insecten (z. B. Diplolepis splendens) , welche man

wohl hier und da in den Galläpfeln noch vorfindet, und die sich durch Metallglanz auszeichnen,

leben als Schmarotzer von der Cynips. Die Gestalt der Galläpfel ist meist kugelrund, und auf der

Oberfläche sind sie mehr oder weniger mit Höckerchen, Narben und Unebenheiten besetzt. In der

Mitte derselben findet sich immer eine Höhle. Nach dem verschiedenen Alter — und dem davon

abhängenden verschiedenen Entwickelungszustand des darin lebenden Insects — erscheinen sie verschieden.

... Einmal die Größe uud dann besonders die Farbe ist es welche zur Unterscheidung

der Sorten dient. Es werden drei solcher Sorten von den Drogisten unterschieden : 1. Gallus

niger, 2. Gallus viridis, und 3. Gallus albus. Die ersteren werden auch wohl Türkische oder

Levantesche Galläpfel (Gallae Turcicae) genannt, unter denen dann wieder die besten die

Mosoulischen und Aleppisehen (Gallae de Aleppo s. Aleppenses)

und die schlechteren die

Tripolischen und Smyrni sehen sind. ...

Der Geruch der Galläpfel ist eigentümlich gewürzig, fast pfefferartig, und der Geschmack

herbe, zusammenziehend, tintenhaft. Letztere Eigenschaft verdanken sie dem Gerbstoff. ...

Wegen ihrer bedeutenden adstringirenden Wirkung haben sich die Galläpfel für einen mehrfachen

Gebrauch empfohlen. Innerlich giebt man sie jetzt nicht mehr so wie früher bei hartnäckigen

Durchfällen, Blutflüssen, sondern nimmt sie jetzt nur noch in Vergiftungsfällen, welche

adstringirende Mittel indiciren, und dann besonders äußerlich in Aufgüssen oder Abkochungen zu

Einspritzungen, Umschlägen etc. gegen Blutflüsse, Gcschwüre u. s. f. Als chemisches Reagens ist

die Galläpfeltiuctur unentbehrlich, auch geben die Galläpfel die beste schwarze Tinte."

(Gottlob Friedrich Hayne: Getreue Darstellung und Beschreibung der in der Arzneykunde gebräuchlichen Gewächse. Zwölfter Band, 1833)

"Stiel-Eiche, langstielige Eiche, Früheiche, Sommereiche, Augusteiche, Austeiche, weibliche

Eiche, Fraueneiche, breitblättrige Eiche, Loheiche, Masteiche, Haseleiche, Rotheiche,

Tanneneiche, Vierche, Vereiche, Ferkeleiche, Fürkeleiche, Waldeiche, Heister, Drudenbaum,

Druidenbaum.

"Stiel-Eiche, langstielige Eiche, Früheiche, Sommereiche, Augusteiche, Austeiche, weibliche

Eiche, Fraueneiche, breitblättrige Eiche, Loheiche, Masteiche, Haseleiche, Rotheiche,

Tanneneiche, Vierche, Vereiche, Ferkeleiche, Fürkeleiche, Waldeiche, Heister, Drudenbaum,

Druidenbaum.

Wächst in ganz Deutschland und in den übrigen Ländern, von Europa, mit Ausschluß der

nördlichsten, in Wäldern.

Blühet im April und May.

Sowohl an dieser als auch an der vorhergehenden Art [Quercus robur] findet man Galläpfel, die durch den

Stich und Einlegen des Eychens der Gallwespen entstehen, und zwar geschieht dies von einigen

Arten dieser Thierchen, als von Cynips Quercus corticis, Cynips Quercus petioli, Cynips Quercus

folii und Cynips Quercus pedunculi. In diesen Galläpfeln fand John Extractivstoff, Schleim, Harz, Gerbestoff, Gallussäure, gallussaures Kali,

phospkorsaures Eisen, eine salz- und schwefelsaure Verbindung und Wasser."

(Gottlob Friedrich Hayne: Getreue Darstellung und Beschreibung der in der Arzneykunde gebräuchlichen Gewächse. Sechster Band. 1855.)

"Stein - Eiche, gemeine Eiche, Traubeneiche, Späteiche, Wintereiche, Winterschlageiche, Winterschlagholzeiche,

männliche Eiche, Trufeiclie, Treufeleiclie, Loheiche, Harzeiche, Eiseiche,

Rotheien, Yiereiche, Knoppereiche, Bergeiche, Grüneiche, Dürreiche, Schwarzeiche, Kohleiche,

Klebeiche, Spalteiche.

"Stein - Eiche, gemeine Eiche, Traubeneiche, Späteiche, Wintereiche, Winterschlageiche, Winterschlagholzeiche,

männliche Eiche, Trufeiclie, Treufeleiclie, Loheiche, Harzeiche, Eiseiche,

Rotheien, Yiereiche, Knoppereiche, Bergeiche, Grüneiche, Dürreiche, Schwarzeiche, Kohleiche,

Klebeiche, Spalteiche.

Wächst in ganz Deutschland, so wie auch in den übrigen Ländern von Europa, mit Ausschluss

der nördlichen, in Wäldern.

Blühet im May.

Man sammelt von Quercus Robur die Rinde, Cortex Quercus, welche von nicht zu alten

Zweigen genommen werden darf. Ferner bewahrt man die Früchte oder Eicheln, Glandes

Quercus , wenn sie von dem näpfchenförmigen Kelche sich getrennt haben, als Arzneimittel auf.

Wenn gleich in den meisten Pharmarcopöen nur Quercus Robur als das Gewächs vorgeschrieben

wird, von welchem jene Theile genommen werden sollen: so mag doch wohl eben so

oft, — ja in mancher Gegend noch öfter — die Einsammlung derselben von der Quercus pedunculata

Statt finden; wozu auch der Umstand, dass, wenn beyde Arten durcheinander wachsen,

von dieser die Früchte früher abfallen, nicht wenig bey trägt. Die Früchte wird man durch die

bauchig-längliche Gestalt leicht von denen der Quercus pedunculata, die walzenartig-länglich

sind, unterscheiden können. Beym Einsammeln der Rinde, was im frühen Frühjahre geschieht,

muß man auf die hin und wieder noch hängen gebliebenen Blätter achten, welche ein sicheres

Unterscheidungszeichen abgeben.

Die Rinde schmeckt etwas bitter und stark zusammenziehend. Sie enthält viel Gerbestoff

und nach Scheel’s Untersuchung auch sauerkleesauern Kalk. Nur selten wird sie innerlich gegeben;

äußerlich aber bedient man sich ihrer in der Abkochung als Mundwasser und zu Einspritzungen

bey Muttervorfällen. — Die Früchte werden geröstet und wie Kaffee zubereitet bey

Atrophie der Kinder gegeben. Auch sind sie für Erwachsene ein sehr wirksames Mittel bey verminderter

Muskelkraft, bey Schwäche der Lungen, in der Gicht, bey langwierigen Hautausschlägen

u. s. w. Sie befördern die Verdauung und sind dem Kaffee, mit dem sie mehreren Eigenschaften

nach Ähnlichkeit haben, darin gleich, dass sie, so wie er, das Gemüth erheitern."

(Gottlob Friedrich Hayne: Getreue Darstellung und Beschreibung der in der Arzneykunde gebräuchlichen Gewächse. Sechster Band. 1855.)

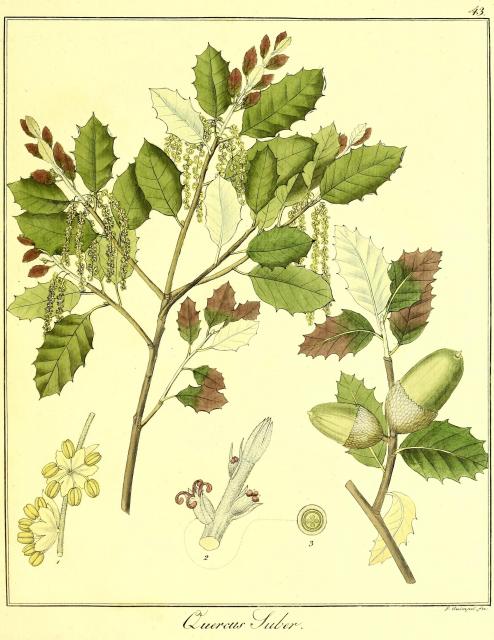

Quercus suber

Quercus suber

"Von Quercus Suber kommt der bekannte Kork (Suber), die schwammige, elastische, leichte,

bräunlich-gelbe, geruch- und geschmacklose, nur ihrer Oberhaut beraubte Rinde des Baums, welche

meist nur von alten Bäumen gebraucht und alle sieben, acht oder auch zehn Jahre von denselben

abgeschält wird. Da man sie presst, kommt sie in einen bis zwei Fuß breiten, und einen bis zwei

Zoll dicken Stücken zu uns. Die schwarze oder dunkelbraune Farbe der Oberfläche rührt von

der bei der Zubereitung üblichen Erhitzung über Feuer her. ...

In den Apotheken wird der Kork jetzt nur noch als Pfropfen zum Verschließen der Gläser

gebraucht, darf aber nicht mit Säuren und Alcalien in Berührung kommen, die ihn angreifen. Die

Korkkohle (carbo suberis, Nigrum hispanicum) eignet sich wegen ihrer leichten und lockern

Beschaffenheit und der glänzend schwarzen Farbe zu Zahnpulvern und zur Mischung schwarzer

Maler-Farben.

Außerdem ist auch der Kork zu mancherlei Dingen verarbeitet worden, z. B. zu Schuhsohlen,

Schiffsbeschlägen, Schwimmjacken u. s. f. Auch lässt sich außerordentlich zierlich darin arbeiten,

und man macht Landschaften und Modelle daraus."

(Gottlob Friedrich Hayne: Getreue Darstellung und Beschreibung der in der Arzneykunde gebräuchlichen Gewächse. Sechster Band. 1855.)