"Dyll / oder Dyllkraut würdt zu Latein und auff Griechisch Anethum genent / welchen namen es in den Apotecken behalten hat biß hieher.

"Dyll / oder Dyllkraut würdt zu Latein und auff Griechisch Anethum genent / welchen namen es in den Apotecken behalten hat biß hieher.

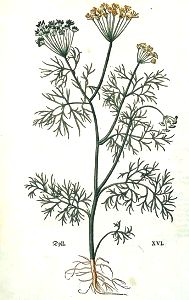

Dyll wechst hoch übersich / mit runden stengeln / unnd vilen gewerblin unnd zweiglin / bringt kleine schmale bletter einem breyten faden nit ungleich / wie der Fenchel / darzu schöne geele gekrönte blumen. Der same ist breyt / einem kleinen blettlin gleich. Die wurtzel ist holtzecht / nit seer lang / unnd weiß. In summa / Dyll ist dem Fenchel der gestalt nach gantz gleich / also das sie nit leichtlich von einem yeden mögen underscheydet werden.

Wechst allenthalben in den gärten do mans hin pflantzt. Kompt auch von sich selbs / wie der Fenchel.

Blüet fürnemlich im Brachmonat unnd Hewmonat.

Dyll ist warm im andern grad / oder im anfang des dritten / unnd im ersten trucken / oder im anfang des andern grads. Der gebrent Dyll ist warm unnd trucken im dritten grad.

Dyll samen und die öbersten gipffelin an den stengeln und zweiglin in wasser gesotten /

bringen den frawen die versigene milch wider / stillet das grimmen / zerteylt die bläst unnd wind im bauch /

stelt das würgen unnd den stulgang. Treibt den harn. Miltert das hexgen und auffstossen des magens.

Macht die augen dunckel und finster. So man Dyllen offt trinckt und stätigs neüßt /

tilgt er auß den samen der geburt dienstlich. Ein dampffbad auß Dyllen gemacht /

oder gesotten und darauff gesessen / benimpt das auffsteigen der muter.

Dyll samen zu äschen gemacht unn gepulvert / heylet die knöpff oder runtzel am hindern /

condylomata genent. Dyll in öl gesotten / verzeret / lindert die schmertzen / macht schlaffen /

und zeitiget die groben geschwulst. Gebrent Dyll ist gut zu den feüchten geschwären /

und in sonderheyt heylet es die geschwär an den heimlichen orten."

(Leonhart Fuchs: Das Kräuterbuch von 1543)