"Quendel würt mit andern namen genennet Künlin / und Hünerköl / auff Griechisch und Lateinisch Serpyllum / darumb das er hin und wider auff der erden kreücht / wie wir nach der leng im Latein haben angezeygt.

"Quendel würt mit andern namen genennet Künlin / und Hünerköl / auff Griechisch und Lateinisch Serpyllum / darumb das er hin und wider auff der erden kreücht / wie wir nach der leng im Latein haben angezeygt.

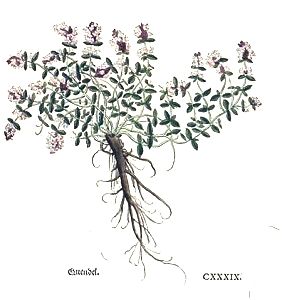

Des Quendels seind zweyerley geschlecht / wie Dioscorides meldet. Einer zam / der ander wild. Den zamen haben wir nit künden bekommen / darumb ist hie allein die form unnd gestalt des wilden abgemalet. Des wilden seind aber auch zwey geschlecht. Einer hat purpurbraun mit weiß vermischt blumen / der ander gantz schneeweiß. Sonst seind sie einander änlich.

Der zam Quendel ist dem Wolgemut gleich / fürnemlich mit den ästen und blettern / doch ettwas weisser. Am geschmack ist er dem Maieron nit ungleich / kreücht auff der erden / unn richt sich nit auff. Der wild Quendel kreücht nit auff der erden / sonder steigt übersich mit seinen kleinen zarten holtzechten ästlin und zweiglin / hat bletter fast wie die Raute / doch schmeler. Die blumen seind purpurbraun / oder schneeweiß / am geschmack scharpff / eines lieblichen geruchs. Die wurtzel ist lang / mit vilen zaseln.

Der zam Quendel würt in gärten gepflantzt / unnd wechst gern an dürren orten do die sonne wol hin mag kommen. Der wild und gemein Quendel wechst auff den felsen / büheln / bergen / dürren awen und wisen fast allenthalben. Aber der weiß / den ich umb Tübingen im Bebenhaußner tal ein mal gefunden hab / wechst nit an allen orten.

Der zam blüet fürnemlich im Brachmonat unn Hewmonat. Der wild aber vom Meyen an den gantzen summer auß.

Der Quendel ist seer heysser natur / welches sein geschmack / der do scharpff ist / klärlich anzeygt.

Der wild Quendel ist mehr hitzig dann der zam / und zu der artzney besser unn gebreüchlicher. In wein gesotten und getruncken / bringt er den frawen jre zeit / und treibt den harn. Stillt das grimmen / heylet also genützt innerliche brüch / und entzündung der leber. Quendel in wein gesotten und getruncken / deßgleichen übergeschlagen / ist gut für das gifft der würm und schlangen. Quendel in wasser gesotten und getruncken / oder übergelegt / stillt das haubtwee. In essig gebeytzt oder geweycht / darnach gesotten / und mit rosen öl vermischt / über die stirn gelegt / benimpt die wütende haubtsucht / Phrenitim genent. Quendel eins quintlin schwer mit essig getruncken / stellet das blutspeien. Der rauch von gebrentem Quendel veriagt allerley gifftige thier. Unnd daher haben die allten / wie man im Virgilio liset / Quendel den schnittern zu essen mit andern speisen geben / darmit sie vor sölchen gifftigen thiern sicher weren."

(Leonhart Fuchs: Das Kräuterbuch von 1543)